聊聊 Vibe Coding

Vibe Coding 这个词最近很火。

这个词原本的含义是“凭感觉写代码”或“以氛围驱动的编程”。听起来有点抽象,其实背后是一种趋势:让开发过程更自然、更即时、更具创造性。

在 AI 辅助开发兴起的时代,“Vibe Coding”常指:开发者不再精确地计划每个函数和架构,而是与 AI 一起边想边写,让代码流动起来

但随着 A1 越来越智能,尤其是 Claude Sonnet 4.5 的横空出世,“Vibe Coding”更常用的含义变成了:我来指挥 A1写代码,顺便监工。

没错,我现在就是这个状态,

如果项目结构比较规范、需求比较明确的话,基本上不需要我手动编码,只需要提需求就行了,基本上就像个指挥程序员干活的产品经理。

绝大多数场景下效率奇高--但真的费 Tokens。

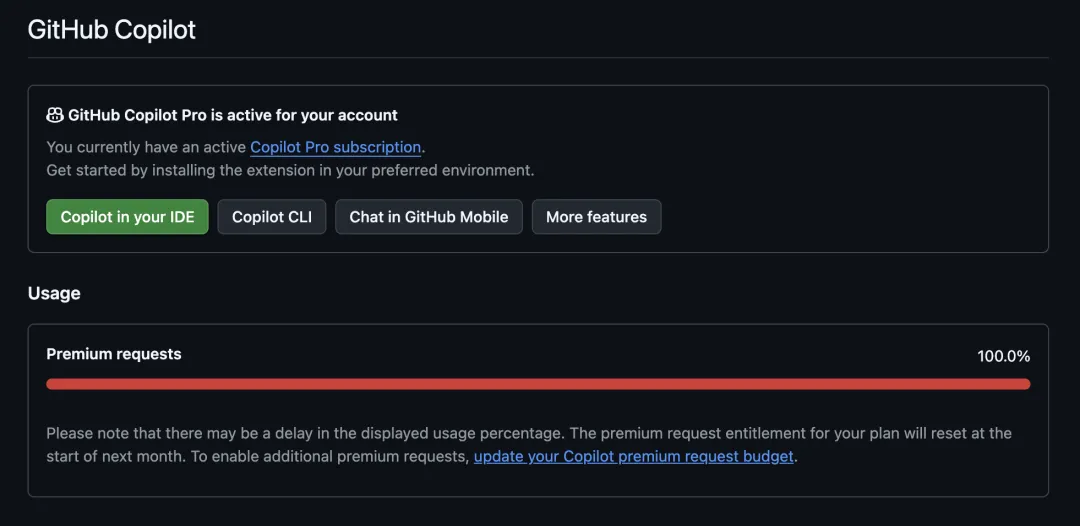

这不,我的 GitHub Copilot Pro 套餐的月度额度又用完了,主要是因为我之前没注意,不知道 Copilot 不是按 Tokens 计费的,而是按 Requests 收费的。

也就是说 Copilot 不是严格按量计费,而是按次数计费。

这里就有一些技巧了。

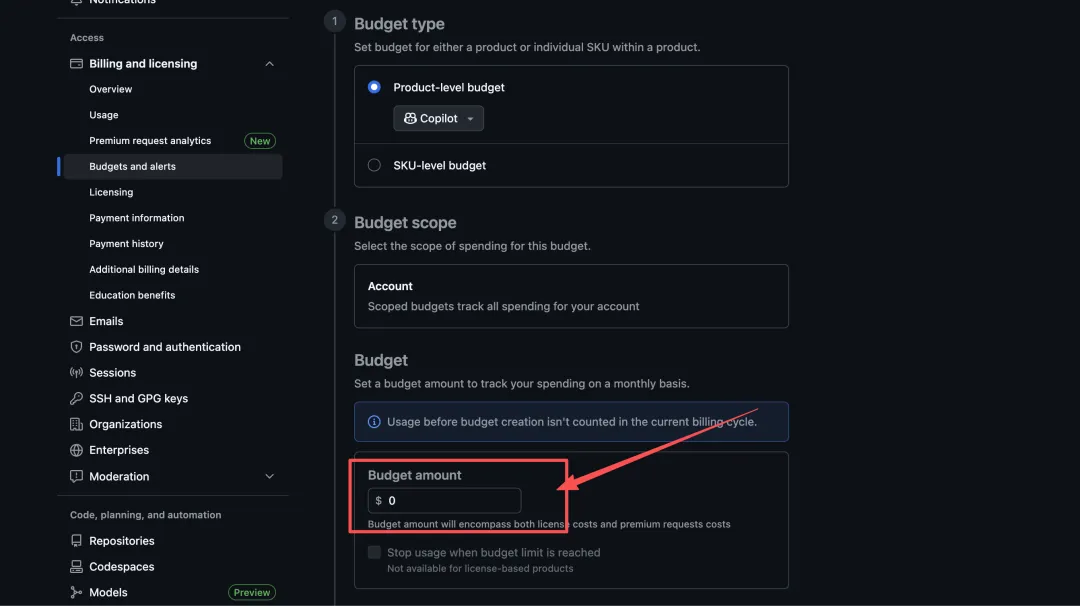

首先,如果你的月度额度用完了,想继续用 Premium requests 的话,得更新预算:

在 https://github.com/settings/billing/budgets 页面设置一下你的预算金额即可。

比如你买的 Pro 会员,原本是 $10 一个月,那么这里就可以设置成 $15,当你的月度额度用完后,还可以继续用 $5 的额度。

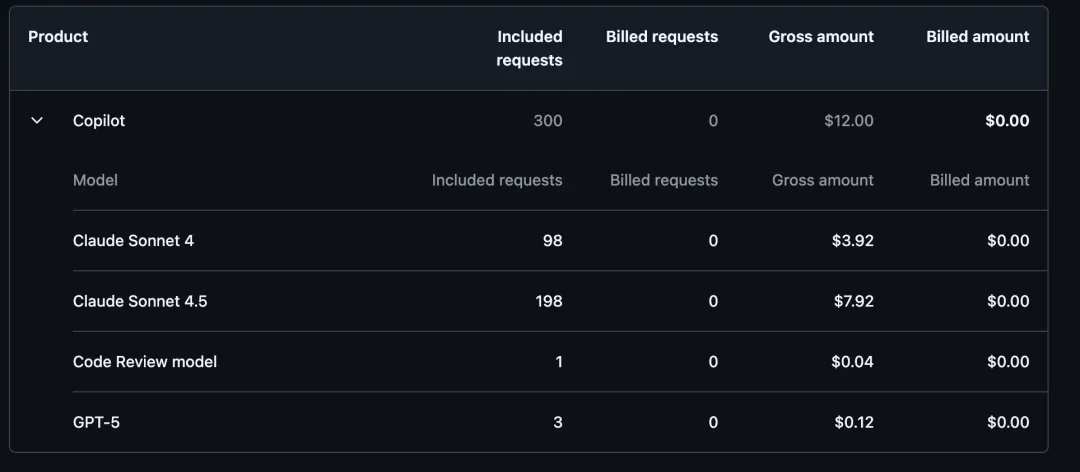

每次请求大约是 $0.04,在 Premium request analytics 页面可以看到你使用的详情。

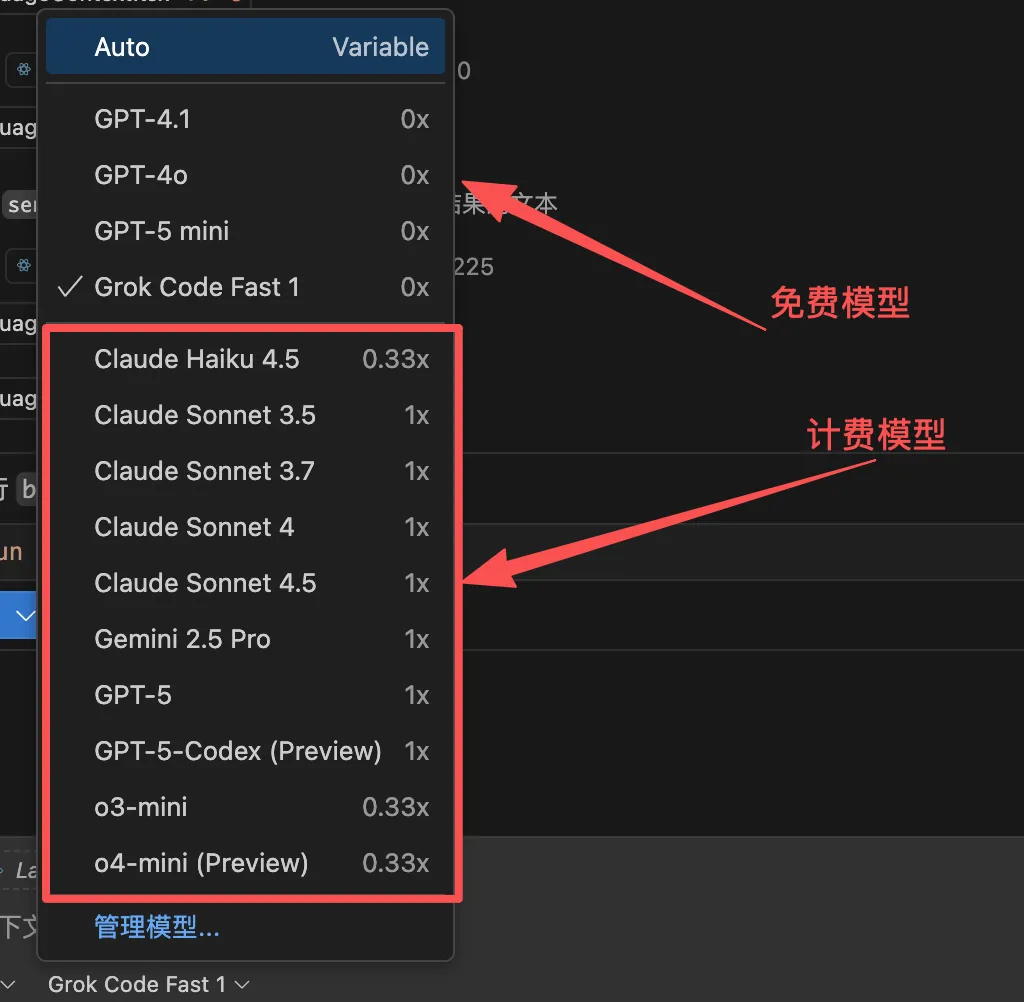

当然,这些都是针对计费模型,很多老模型是不计费的,随便用。

计费模型后面的 1x、0.33x 表示费率,也就是每次请求消耗的金额乘以的倍数。如果用 0.33x 的模型,那么一次的费用就是 $0.04x0.33 约等于 $0.0132。

综上,在使用 GitHub Copilot 计费模型的时候,需要注意一些技巧。

首先是优化请求方式。把多个小任务合并为一个较大任务,一次请求执行。当然也不要把太多的任务合在一起提交,一次请求也是有最大 Tokens 限制的,官方虽然没说,但据社区里的人说大概七八千左右。

所以掌握好请求的颗粒度非常重要。

其次是一些简单的任务可以用免费模型,没必要一直用计费模型。

以上最有效的两个技巧。

当然最牛逼的还得是钞能力——设置一个高一点的预算,随便用。

本文完。